〔講演〕富士山噴火とその影響

吉本充宏(山梨県富士山科学研究所 研究管理幹/研究部長)

ただいまご紹介にあずかりました山梨県富士山科学研究所の吉本と申します。本日はこのような機会をいただき、誠にありがとうございます。

それでは、「富士山噴火とその影響」と題してお話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

1.内閣府の降灰対策ガイドライン

まず、「内閣府の降灰対策ガイドライン」についてです。

9月1日は「防災の日」でしたが、8月26日は「火山防災の日」です。2023年に活火山法が改正され、火山対策についての知識の普及と理解を深めるために制定されました。1911年(明治44年)8月26日、浅間山に日本で最初の火山観測所が設置され、観測が始まったことに由来します。最近はメディアでも、「火山防災の日」が様々な形で取り上げられています。

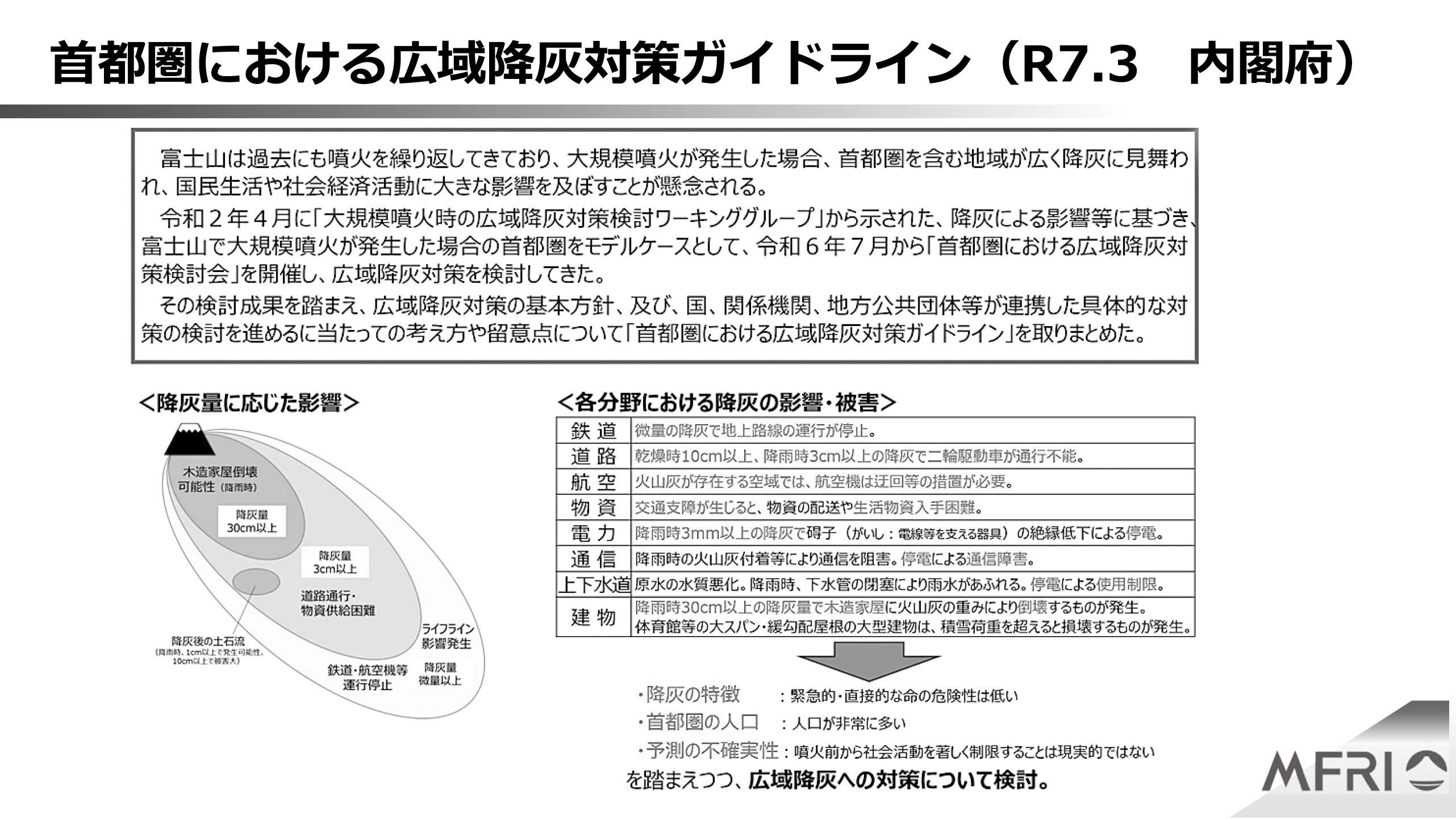

今年3月、内閣府は「首都圏における広域降灰対策ガイドライン」を公表しました(図表1)。内閣府がこのガイドラインを作成した背景は、以下のとおりです。火山の防災対策では、まず、溶岩流や火砕流などが流れてくる範囲に対して警戒区域が設定されます。その地域で協議会を組むわけですが、降灰については、影響範囲が広くなる傾向にあることから警戒区域には入っていません。富士山が噴火した場合、当然、東京にも火山灰の影響はあります。しかし、協議会のメンバーになっているのは山梨県、静岡県、神奈川県で、東京都は含まれていません。こうした問題もあり、首都圏に関連する降灰対策ガイドラインを作ろうということで、数年前から内閣府で委員会が立ち上がり、今年3月にガイドラインが公表されました。

図表1

ガイドラインでは、降灰量(3㎝以上、30㎝以上)に応じた影響と、各分野における降灰の影響・被害が示されています。例えば建物は、降雨時30㎝以上の降灰量で木造家屋に火山灰の重みにより倒壊するものが発生します。道路は、乾燥時10㎝以上、降雨時3㎝以上の降灰で二輪駆動車が通行不能となります。鉄道は微量の降灰で地上路線の運行が停止します。火山灰そのものによる直接死はほとんどありませんが、ライフラインへの影響は非常に大きく、深刻な影響を与えます。詳細については、後ほど説明します。

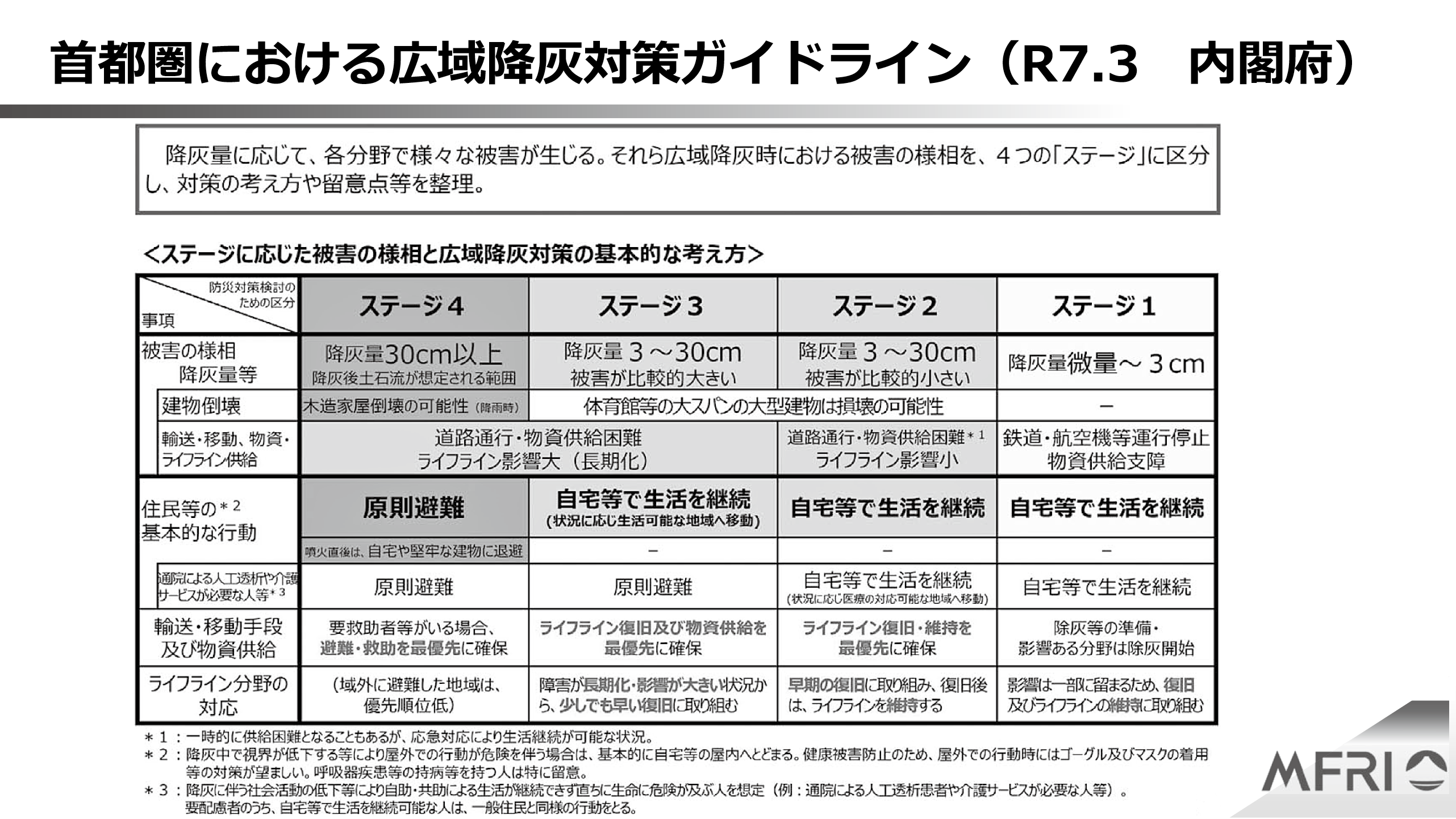

また、ガイドラインでは、広域降灰時の被害の状況を四つのステージに区分しています(図表2)。ステージ1は降灰量が微量~3㎝で、自宅等で生活を継続。ステージ2は降灰量が3~30㎝で、ライフラインへの影響が小さく、物流が滞っていない場合は自宅等で生活を継続。ステージ3も同様に3~30㎝ですが、ライフラインへの影響が大きく、物資の供給が困難な場合は、必要に応じて生活可能な地域へ移動。ステージ4は降灰量が30㎝以上で、基本的にライフラインが滞るため、噴火後、火山灰がやんだ状態で避難。このような対応が取られるわけですが、健常者とそうでない方とで逃げるタイミングや逃げ方が変わってきます。「住民等の基本的な行動」では「通院による人工透析や介護サービスが必要な人等」の要支援者は、一般より一段階早い行動が示されています。

図表2

なお、降灰中でも「自宅等で生活を継続」とされるのはなぜなのか、疑問に思われたかもしれません。これは実際のところ、富士山が噴火したときにどれくらいの降灰量があるのか分からないからです。風がどう吹くかによっても大きく変わりますし、富士山がいつ、どういう噴火をするのか、さらには、どの程度の規模で、どれくらいの期間続くのか分かりません。鋭意、観測や研究を行っていますが、分からない尽くしであるという点が大きく影響しています。

2.富士山噴火の特徴

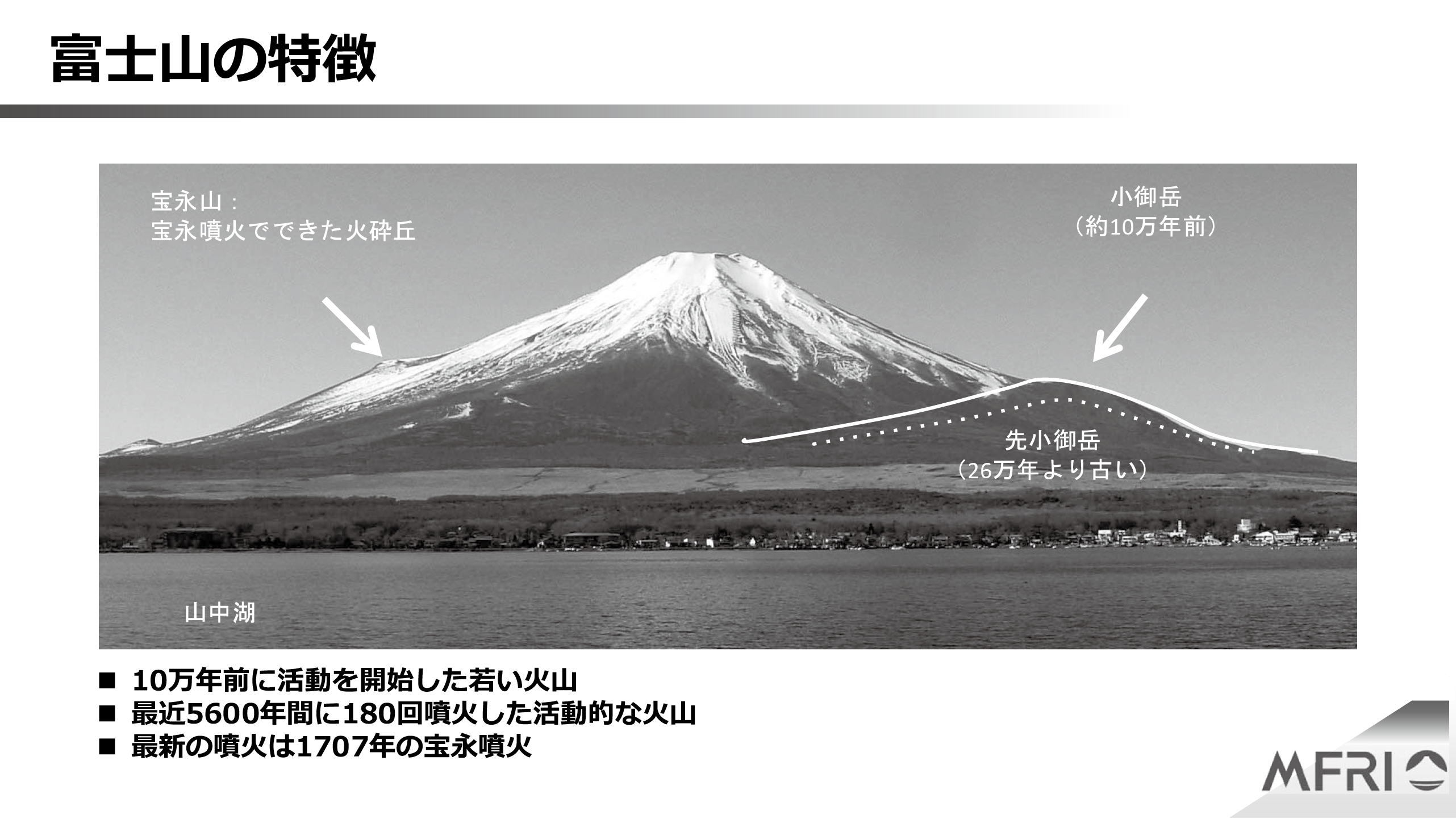

次に「富士山噴火の特徴」についてです(図表3)。

富士山は10万年前に活動を開始し、約10~2万年前の活動では、関東地方にも度々火山灰を降らせていました。いわゆる関東ローム層には、富士山由来の火山灰が多く含まれています。その後も活溌で、最近5,600年間に約180回噴火したことが噴火堆積物から分かっています。この300年間は噴火がなく、静穏ですが、それ以前は平均30年に一度、噴火していました。

図表3

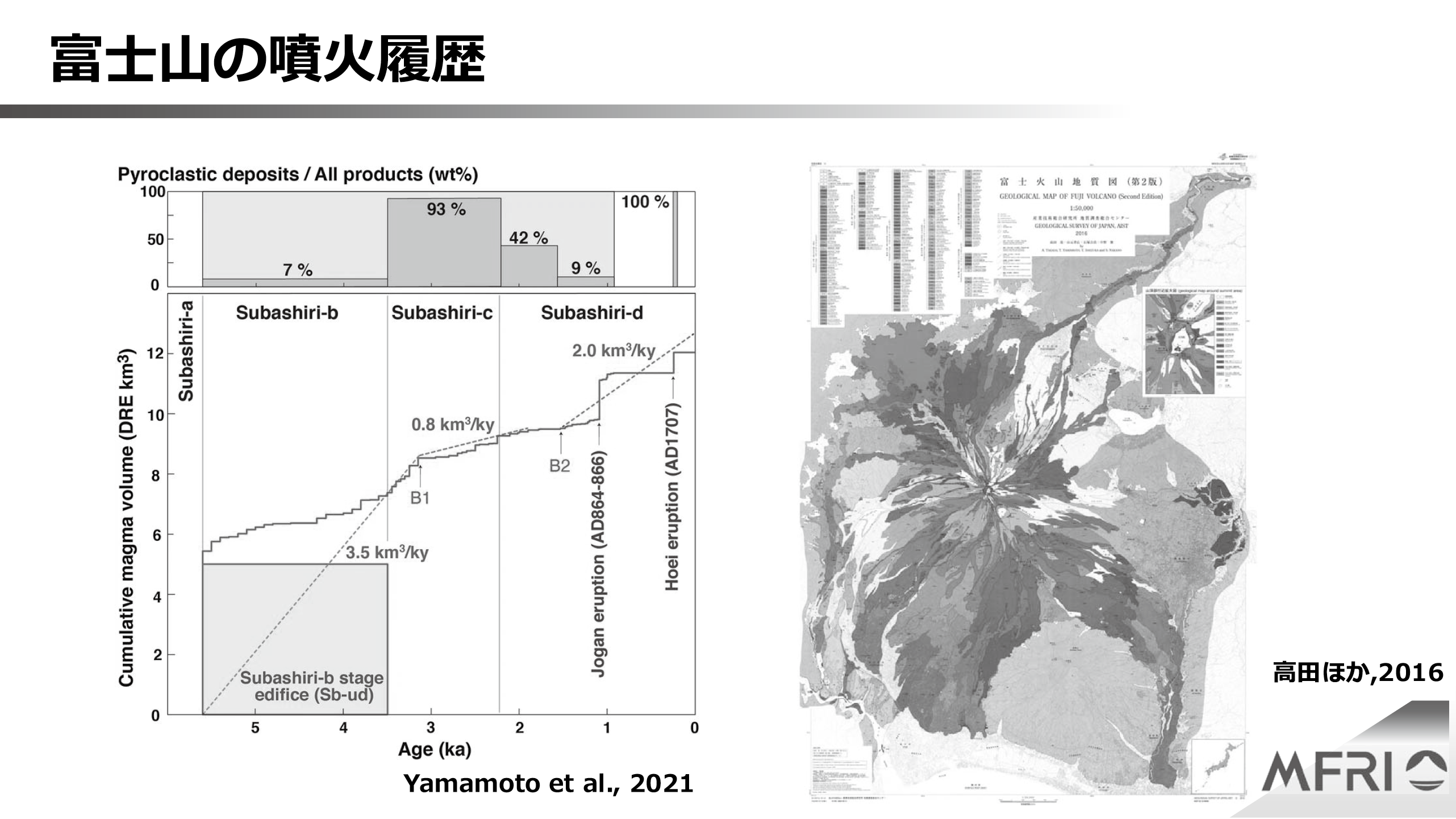

個々の噴火の規模と、噴出率を示したものが図表4の左図です。横軸の単位は1,000年(ka)で、右端が現在です。縦軸は、どれくらい火山灰やマグマを噴出してきたかで、その累積を示しています。斜めの点線が立ち上がっている区間は、マグマの放出が多かった時期で、最近1,000年間で再び上昇しています。すなわち、富士山の活動度は全体として低下していません。一方、最近の活動は噴火間隔が空いています。

火山地質図には、過去の噴火堆積物の分布が色分けして表現されています(図表4右図)。

図表4

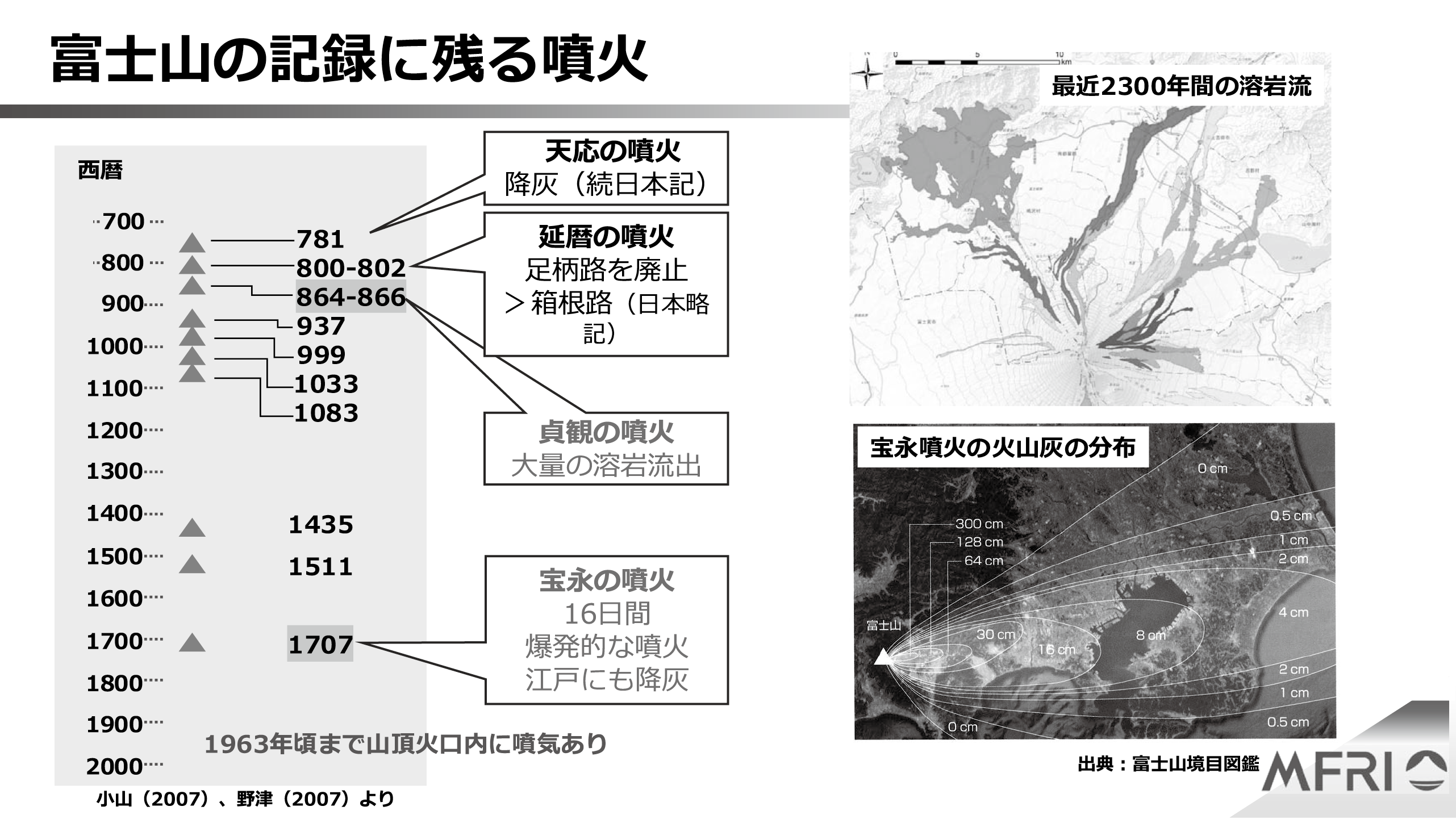

最近1,200年間の噴火の記録を示したのが、図表5左図です。最古の記録は西暦781年(天応)で降灰の記録があります。奈良・平安時代は記録が多く、その後はあまりなく、最後は西暦1707年の宝永の噴火です。

約180回の噴火のうち規模が大きいのは、西暦864年の貞観噴火(溶岩流主体)と西暦1707年の宝永噴火(降灰主体)です。貞観噴火の溶岩は、約30平方㎞(山手線の内側の半分)の範囲を埋め、青木ヶ原樹海の基盤となりました(図表5の左上の最も面積が大きい範囲)。

図表5

宝永噴火では、東京で2㎝、横浜で10㎝、さらに西側で十数㎝の降灰がありました。東京大学の薬学部の発掘調査では、約2㎝の火山灰が確認されています。千葉の方でも4㎝ほど降灰していますが、発掘調査をすると今でも火山灰が確認できます。新宿で発掘調査が行われた際にも、その痕跡が確認されています。

古文書などの記録から、富士山の噴火には周期性が認められません。300年程度の長い静穏期は過去にも認められます。つまり富士山は、今は静かでも、将来噴火する可能性は非常に高い火山であると言えます。

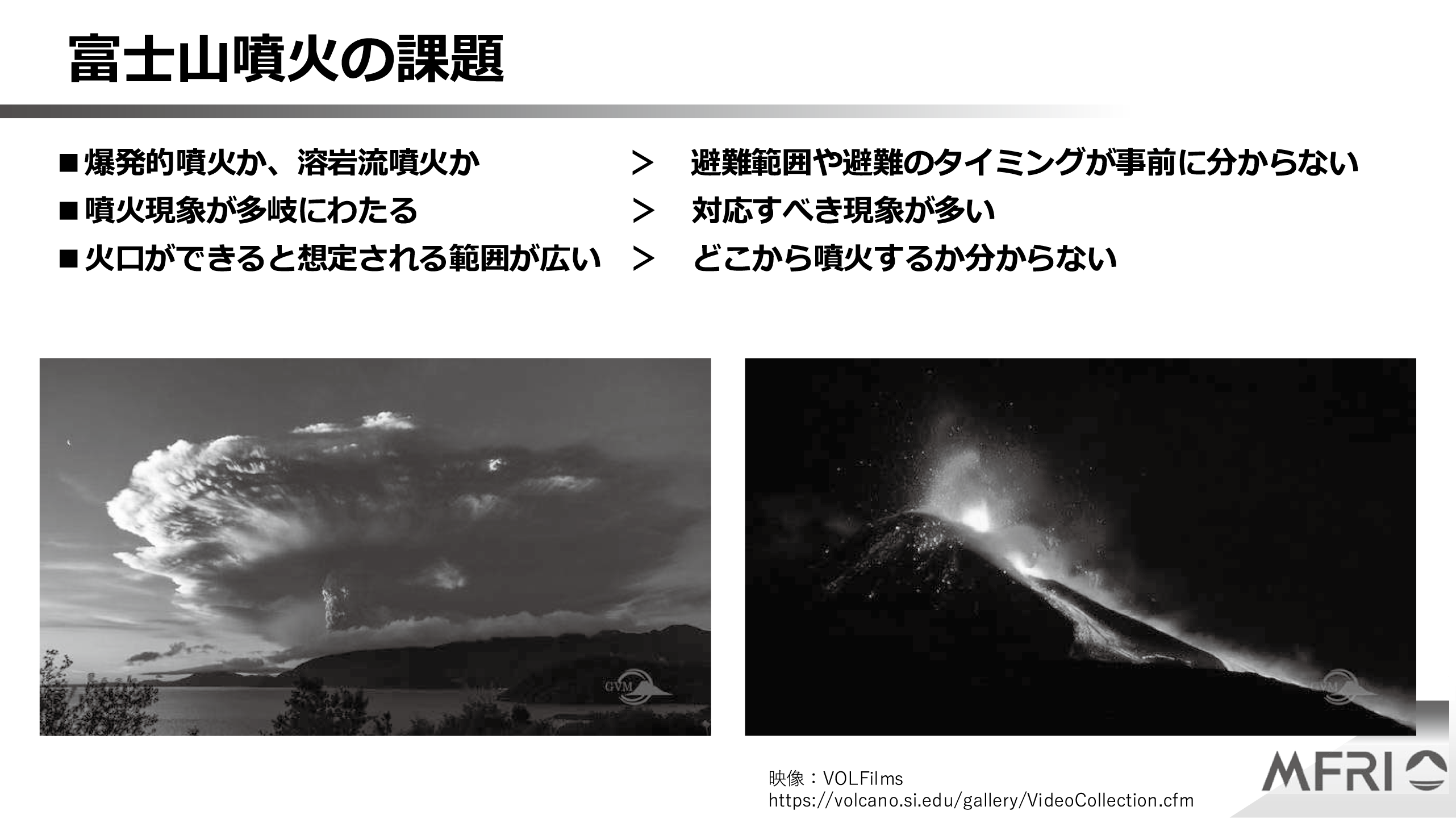

富士山の噴火に関しての課題は大きく3点です(図表6)。一つは、左図のチリのカルブコ火山のような爆発的噴火や右図のイタリアのエトナ火山のような溶岩流噴火の二タイプの噴火が起こりうることで、この二つのタイプは、影響範囲や逃げるタイミングが異なります。加えて、それぞれの噴火で発生する火山現象が全く異なるということ。また、富士山はどこから噴火するか分からないことです。

図表6

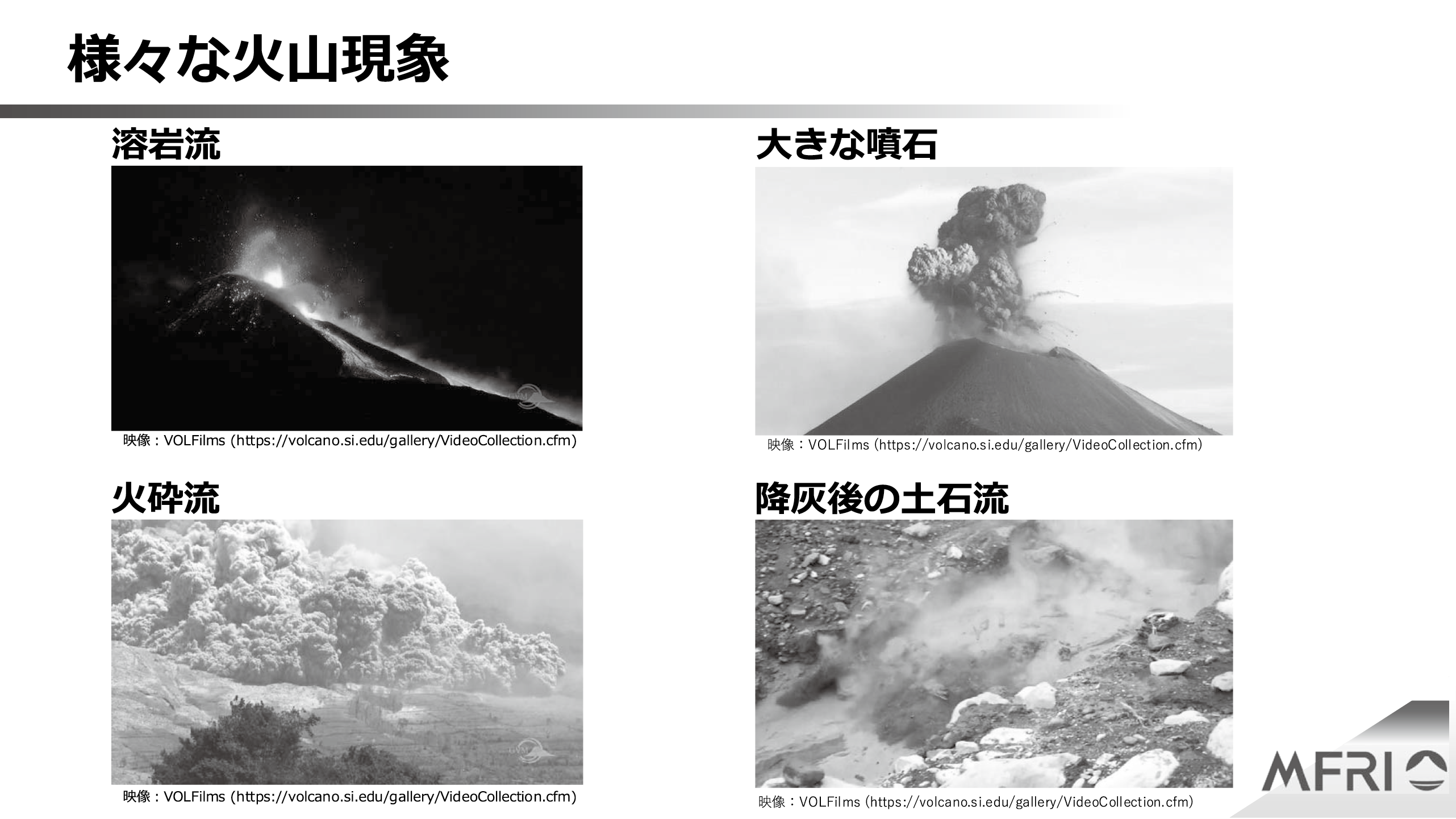

火山噴火に伴う災害要因(火山現象)は、16種類に及びます。大きな噴石、火砕流、火山れき・火山灰、溶岩流など、噴火の現象として直接的に現れるものもありますが、トンガの噴火のときのように津波が起こったり、強い空振によって窓ガラスが割れることもあります。また、火山の近くでは震度6を記録するような地震が起こることもあります。さらには地殻変動や地熱変動などが挙げられます。マグマが上昇してくると地盤が隆起したり、マグマの熱で地下水の温度が上昇したりします。加えて、噴火の前、噴火の最中、噴火の後には火山ガスが発生するということで、現象が多岐にわたるだけでなく、それぞれに対処法が異なります。

図表7は、様々な火山現象の映像です。大きな噴石の速度は時速100㎞以上出ており、直径1mを超えるような噴石が飛ぶこともあります。火砕流の速度も時速100㎞に及ぶものもあり、温度が低いものもあれば600℃以上になるものもあります。降灰の後に発生する土石流は、一般の土石流よりも少ない雨量で発生します。到達範囲も、大きな噴石は2~4㎞、火砕流は10㎞前後、溶岩流は10~20㎞など現象ごとに異なります。

図表7

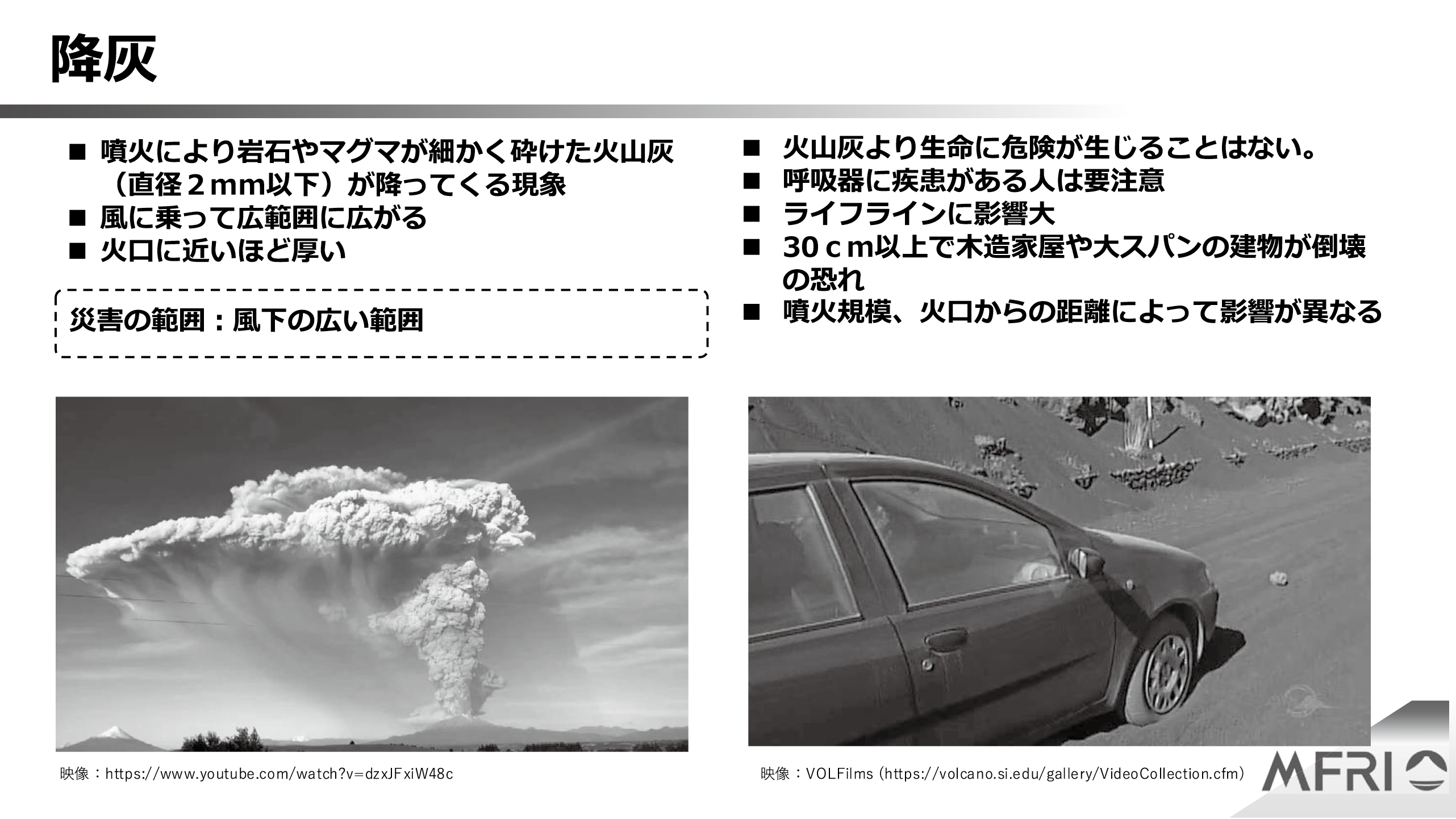

火山灰について、補足します(図表8)。噴煙が立ち上がり、その下側に、白くモヤがかかっているように見えるところが、降下中の火山灰です。噴煙は、大気を取り込みながら上昇し、密度が大気と中立になったところで水平にたなびきます。そして、強い偏西風が吹いている日本では、火山灰は基本的に西から東へ運ばれます。降灰中は、真っ暗で何も見えません。なお、火山灰を吸い込んでも命に別状はありません。様々な所に噴火の調査に行っている私も、今のところ特に問題なく過ごしています。

図表8

しかし、ライフラインには非常に大きな影響があります。右の映像をご覧ください。サラサラの火山灰の上を車で走ろうとすると、スリップしてしまうだけでなく、車が巻き上げた灰でモヤがかかったような状態になり視程が利きません。また、航空機にも影響があります。滑走路に火山灰があると飛行機は飛べませんし、ジェットエンジンの場合、火山灰を吸い込むとエンジンの熱で火山灰が溶け、停止してしまいます。例えば、今のヘリコプターは基本的にジェットエンジンです。ローターが下の火山灰を巻き上げ、それを吸い込むとエンジンが止まってしまうため、救助に行こうにも行けないといった問題も出てきます。

さらに、火山ガスの問題もあります。喘息など呼吸器に疾患のある方は、火山灰に付着しているガスの成分によって影響を受けます。この火山ガスは、噴火していなくても、火山活動が活発化すると発生します。2000年の三宅島噴火では、噴火後、多量の火山ガスの放出の影響で5年間、島に戻ることができませんでした。

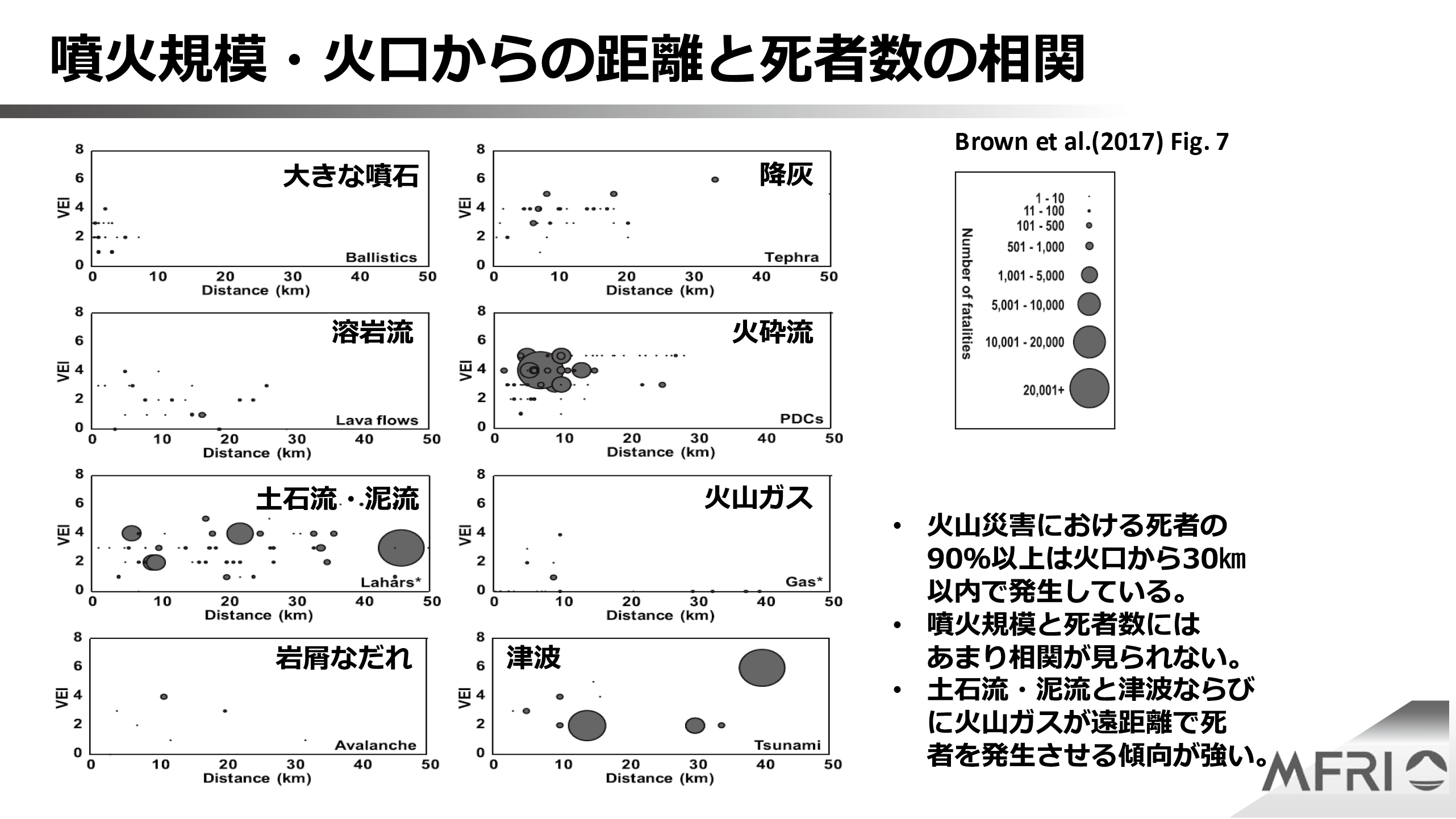

左の八つの図は、世界の事例から、大きな噴石、溶岩流、土石流・泥流、岩屑なだれ、降灰、火砕流、火山ガス、津波、それぞれの現象について、噴火規模と火口からの距離と死者数の相関を示したものです(図表9)。大きな噴石による死者は、約5㎞の範囲内でしか出ていません。つまり、大きな噴石については、火口から5㎞ぐらいまでを注意しておけばよいということです。溶岩流と降灰も死者数が少ないことから、それほど大規模な災害は起こらないことが分かります。一方で、火砕流は約15㎞、土石流・泥流と津波は約40㎞を超えても多数の死者が出ています。このように、現象によって影響範囲と災害の大きさが異なるという点についてもよく考える必要があります。

図表9

富士山は非常にきれいな円錐形をしていますが、火口は山頂だけではありません。山肌のボコボコした所は全て火口で、「子抱き富士」と呼ばれる富士山の側火山・大室山も3,000年前に活動した火口です。

過去に火口のできた範囲は、中央の山頂から北西-南東方向に広く分布しており、宝永の噴火も、山頂ではなく中腹の火口から噴火しています。したがって、どこで噴火するかによって影響範囲が大きく変わる、この点が大きな課題です。

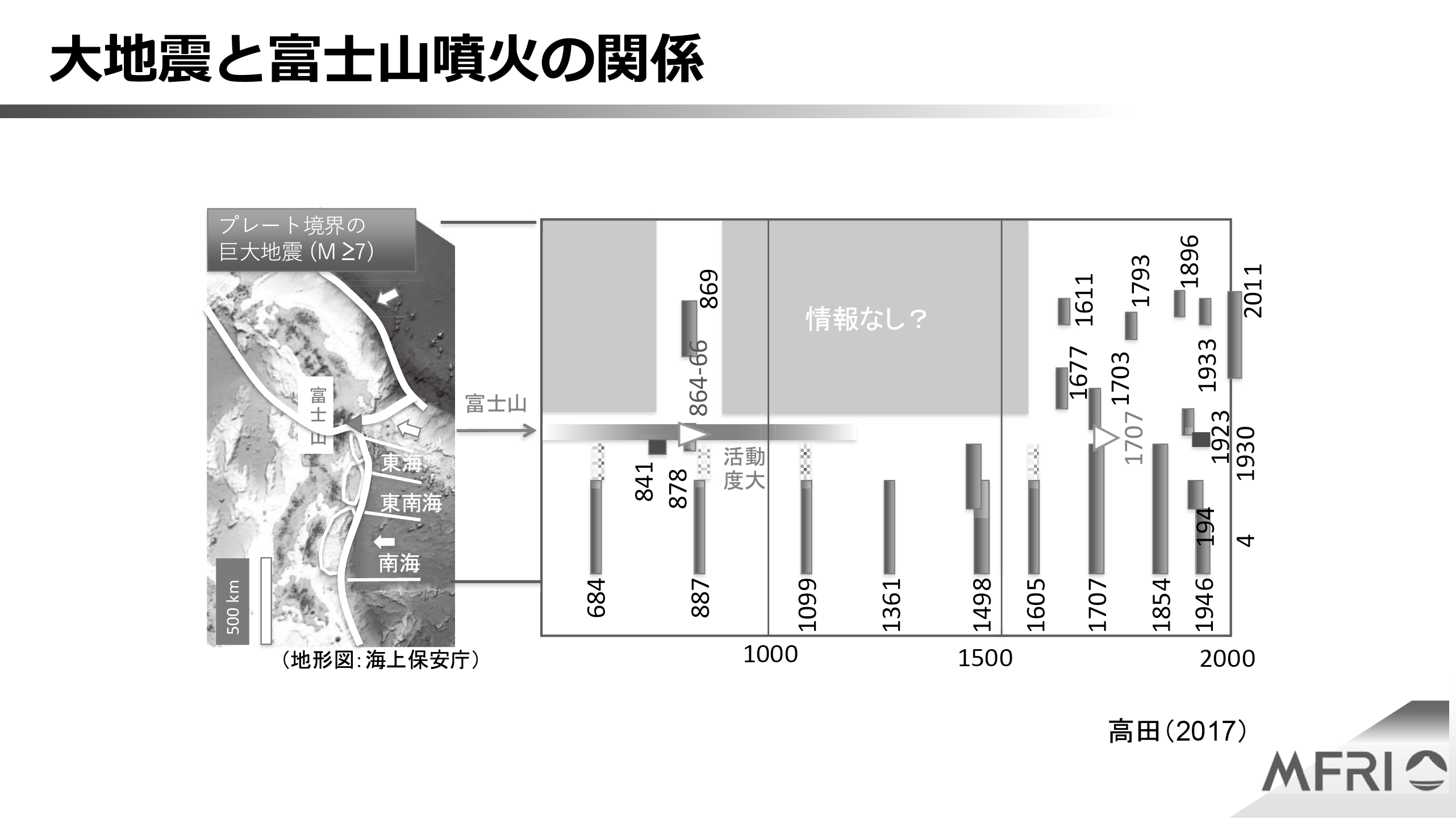

過去の巨大地震と富士山噴火の関係を示したのが、図表10です。図中の縦線で書かれている範囲が震源エリアで、例えば西暦684年の白鳳地震は南海・東南海で発生しました。中央が、富士山の活動です。東南海地震は比較的サイクリックに起こっていますが、富士山の活動と並べて見てみると、西暦1707年の宝永噴火は東南海地震と連動しているものの、その前はあまり連動していないことが分かります。つまり、東南海地震が起きたら富士山が噴火するかもしれない、この点は注意しなければいけない一方で、東南海地震が起こると富士山が必ずしも噴火するわけではないことも理解しておかなければいけません。

図表10

3.富士山噴火の影響範囲

次に、「富士山噴火の影響範囲」についてです。

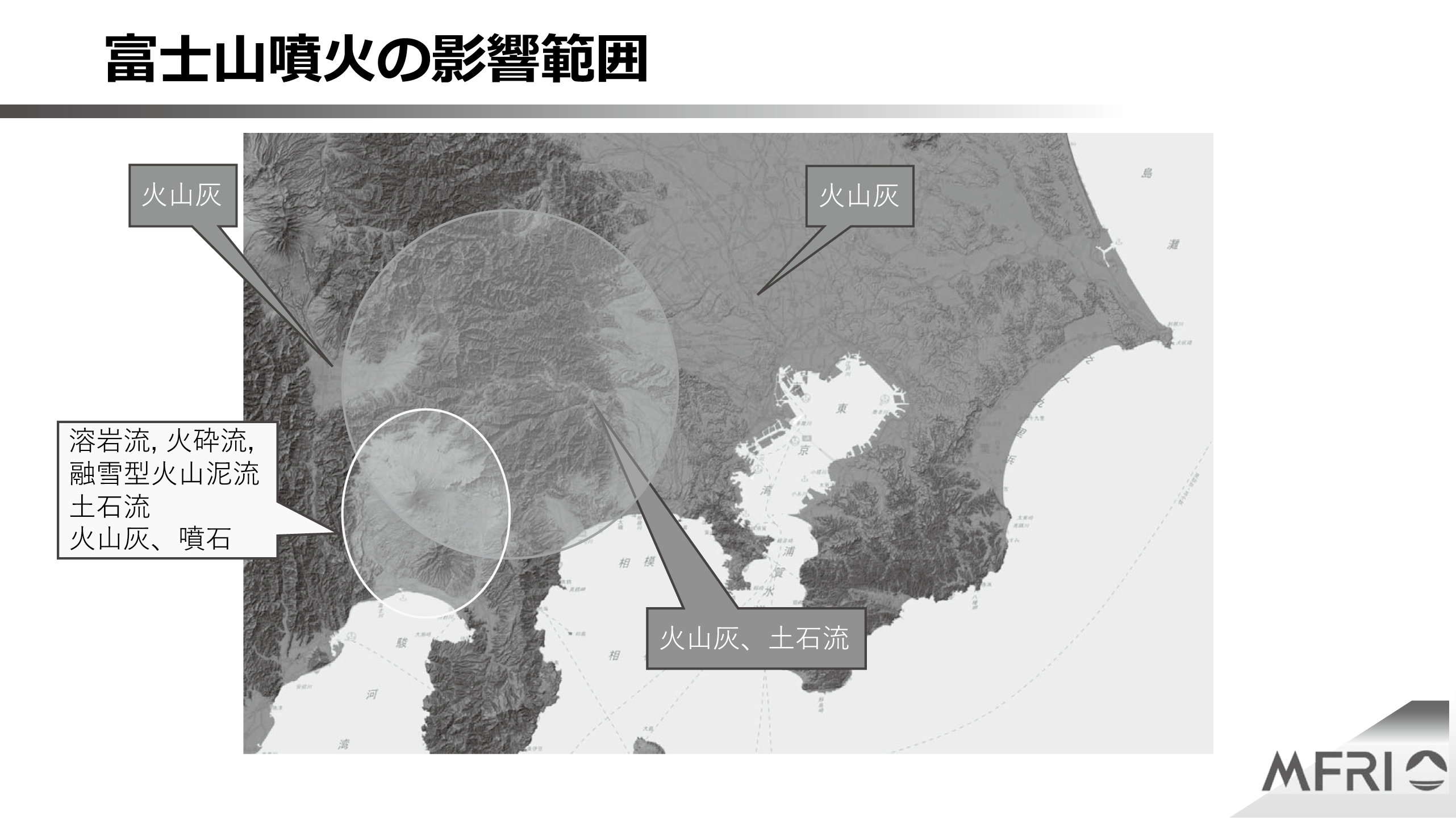

富士山噴火の影響範囲を図表11に示しました。白線の楕円に囲まれた中に富士山があります。この地域は御坂や丹沢などの高い山に囲まれた内側ですので、溶岩流や火砕流など流れ下る現象の影響を受けます。その外側の山域は、火山灰が降ったら降灰後土石流にも注意しなければなりません。また、甲府や東京など平野部は火山灰の影響が大きいということで、場所によって注意しなければならない現象が異なります。したがって、企業の方々は、本社がある地域だけでなく、事業所のある地域ではどういう影響が及ぶのか、理解しておく必要があります。

図表11

その際に参考となるのが、富士山ハザードマップ(統合マップ)です。これは先ほどの富士山周辺地域に対応するもので、火口ができる可能性がある範囲、大きな噴石が飛ぶ範囲、火砕流が届く範囲、溶岩流については3時間以内あるいは1日で届く範囲が示されています。特に富士山の周りでは、このマップを見て、どの現象の影響下にあるかを把握することが重要です。

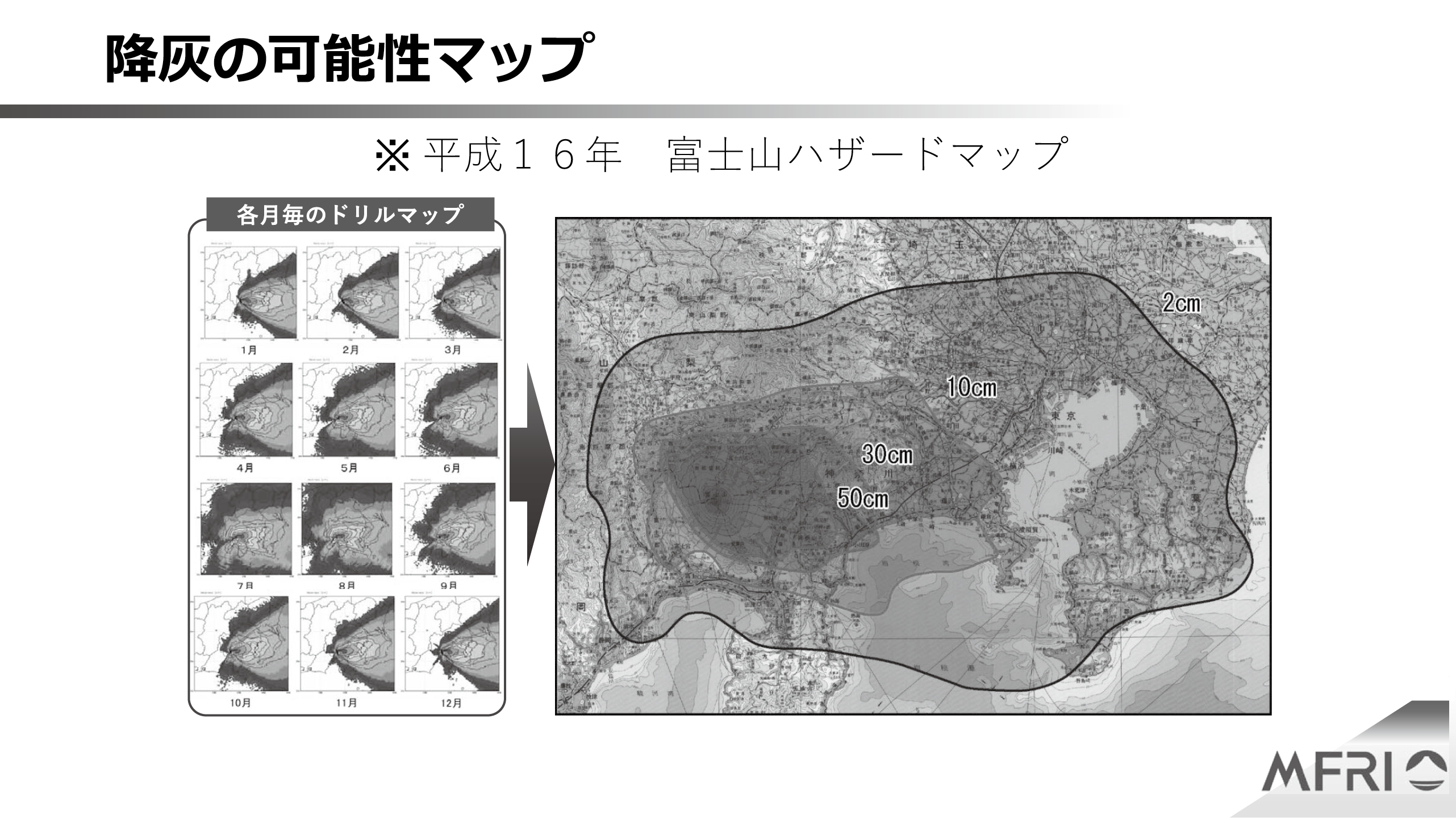

富士山ハザードマップには、降灰の可能性マップというものもあります(図表12)。これは宝永噴火と同じ規模の噴火が起こった場合の最大級の降灰量を示した図です。内側から50㎝、30㎝、10㎝、最も外側の線が2㎝の等降灰量線を示しています。宝永噴火の2倍の規模の噴火が起こった場合は、降灰量も2倍になる可能性があるということです。また、「各月毎のドリルマップ」とあるように、夏場は風が安定せず、南風が吹いたりすることもあります。そういった風の影響も考慮していますので、宝永噴火と同じ規模の噴火が起こったからといって、必ずこの図のように降灰するわけではなく、最大これくらい火山灰が積もる可能性があるという点にご注意いただきたいと思います。

図表12

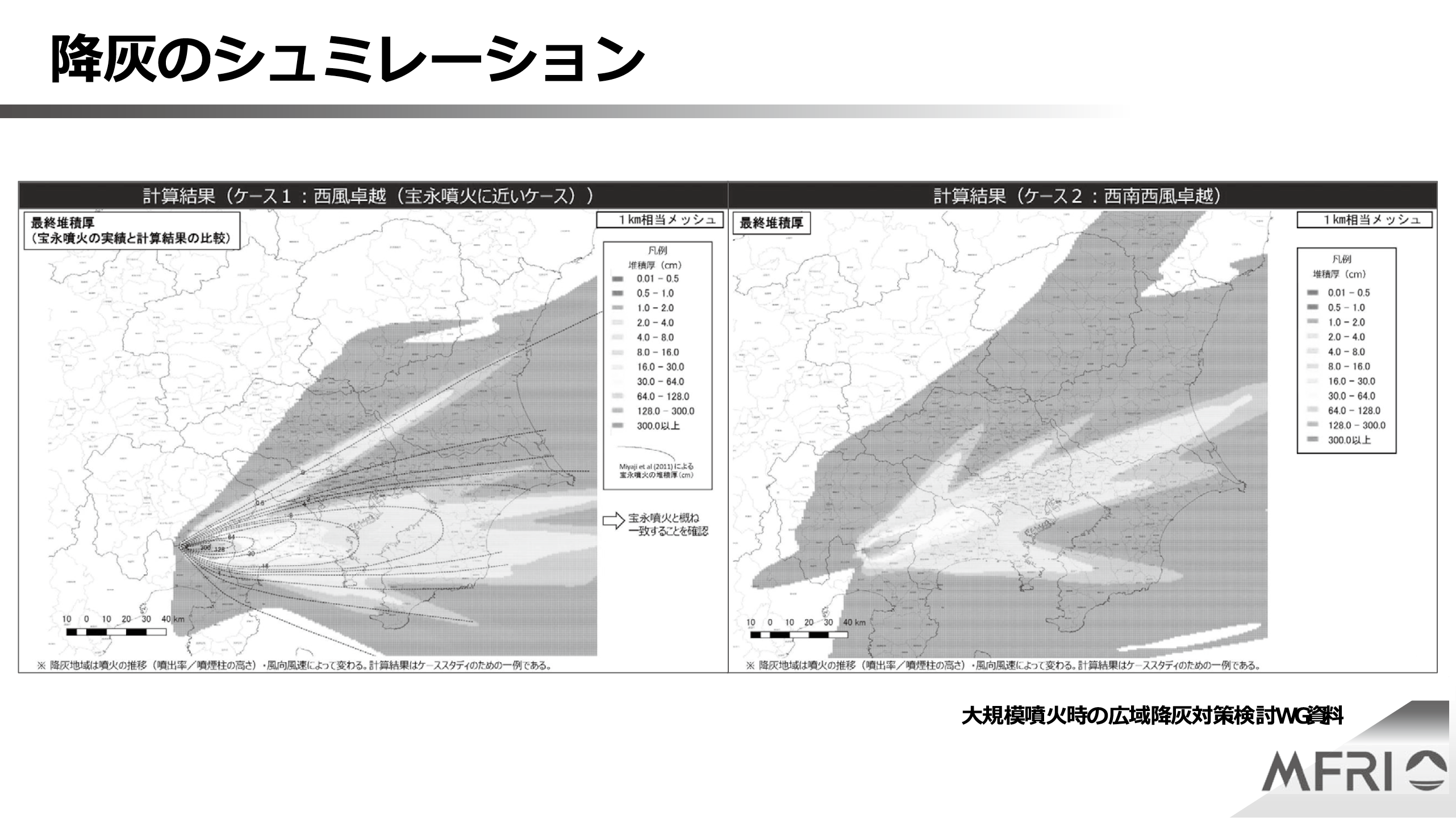

内閣府からは、より具体的な降灰シミュレーションが示されています(図表13)。左が宝永噴火に近い西風卓越ケース、右は西南西風卓越ケースです。内側が一番厚く外側に向けて徐々に薄くなっていきます。東京都心部の降灰量は、西風卓越ケースでは2〜4㎝ですが、西南西風卓越ケースのように風向きが少し変わると10㎝ほど積もる可能性のあることが分かります。

図表13

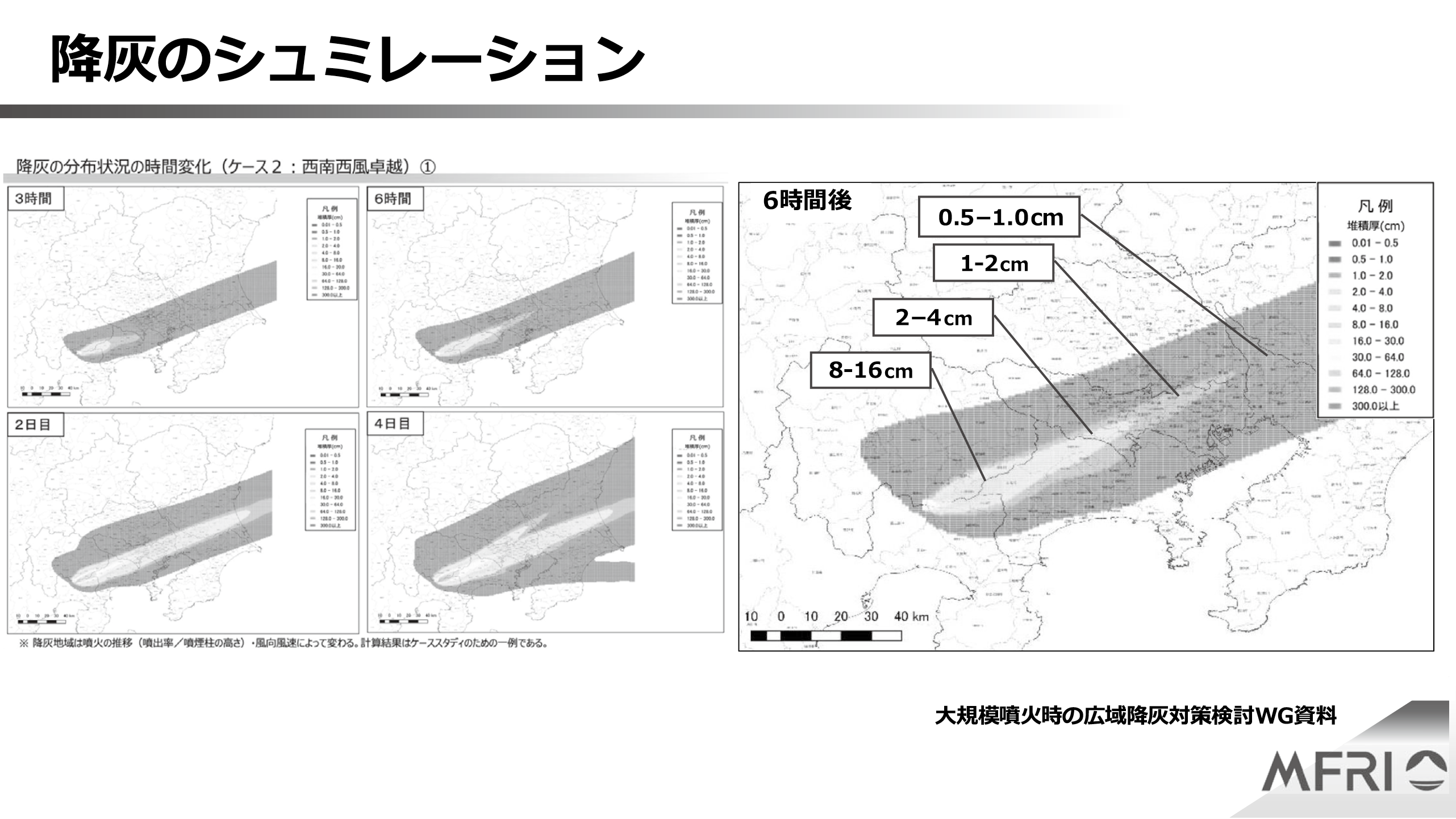

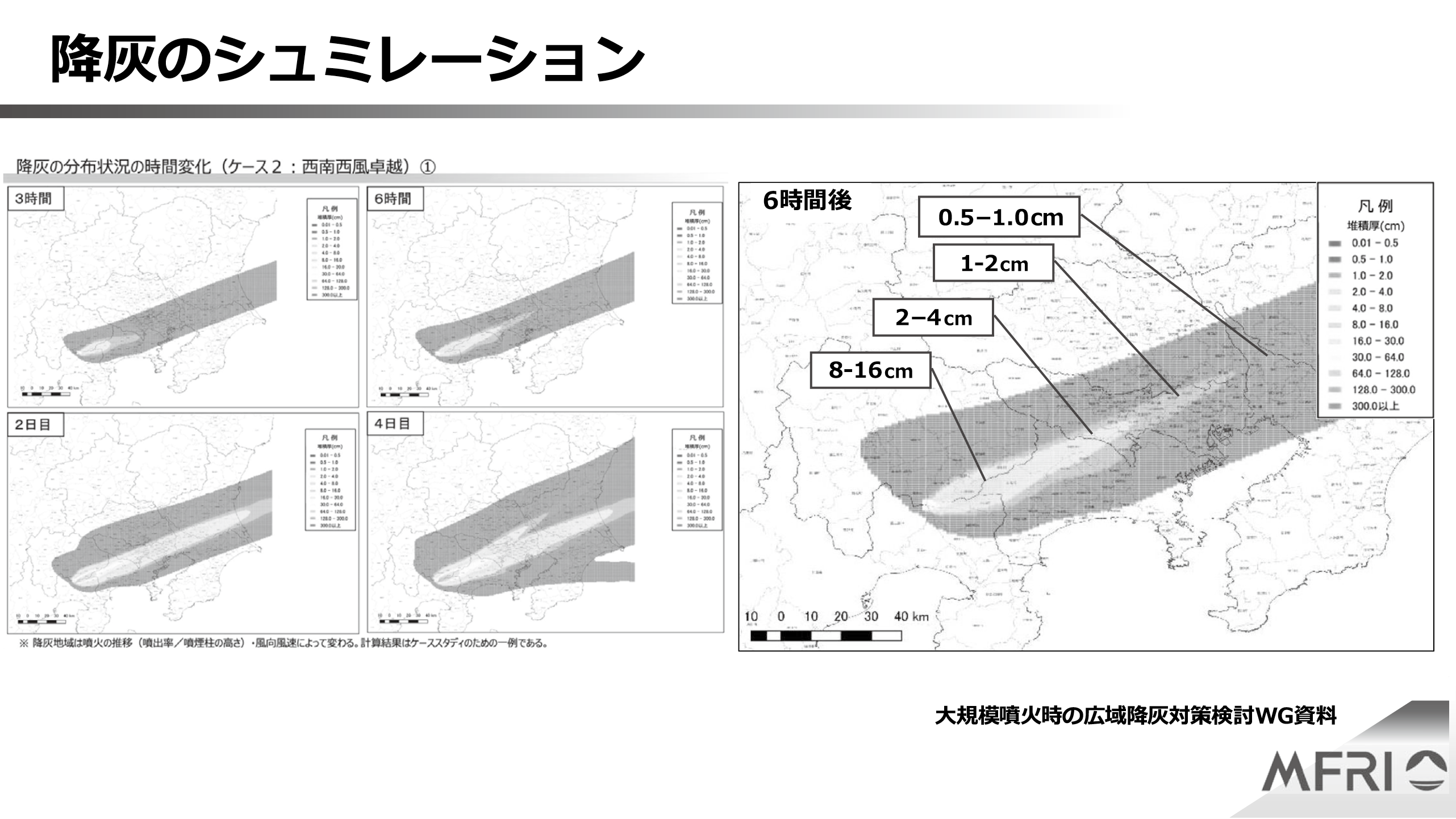

こちらは、西南西風卓越ケースを、3時間後、6時間後、2日目、4日目と時間ごとに区切って見たものです(図表14)。3時間後、東京全体をうっすらと覆っていた火山灰が、6時間後には多いところで4㎝ほど積もっている可能性があります。つまり、ステージ1の3㎝を超える場所が多々見られるということが読み取れます。

図表14

内閣府のホームページでは、大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ資料として、時間ごとの変化がさらに詳細に示されていますので、ぜひご覧いただければと思います。

その中では、例えば神奈川県山北町の丹沢湖付近の降灰量は2日目で約70㎝、新宿区付近では2日目で10㎝弱など、主な地域における降灰の状況についてもシミュレーションされています。こういった想定の下に様々な事態を考えることが必要です。

4.火山灰による影響

次に、「火山灰による影響」についてです。

先ほども申し上げたように、火山灰を吸ったからといって、すぐに健康上の問題が起こるということは基本的にありません。桜島は常に噴火していますが、鹿児島県で肺の疾患が増えたという事例はありません。

しかし、交通網には様々な影響があります。車道は、数㎜の降灰で視界不良やスリップ事故増加により通行止めになるケースが多く、厚さ10㎝以上積もると車の走行そのものが困難になります。また、坂道では、10㎝に満たなくても車は登ることができないので、物流が停滞する可能性が出てきます。

鉄道については、線路と車輪の間に火山灰が詰まってしまうと、運行システム上、電車がどこにいるか把握できなくなるようです。したがって、うっすら積もった段階でも、線路上の火山灰を全て取り除かないと運行できません。また、ポイント切り替え部分に火山灰が入り込むと切り替えができないため、そこも取り除かないと電車を動かすことができません。こういう事態に陥ると、人流も停滞することになります。鉄道会社の最近の傾向として、災害が起きそうな場合は事前に電車を止めることもありますので、早めの帰宅といった対策を取ることも必要です。

火山灰を10㎝の厚さに敷き、そこで車を走らせたときの自動車への影響を実験したところ、最初は勢いよく行くのですが、砂浜を走っているときのようにタイヤが空回りして動けなくなります。こういう状態で1台が立ち往生してしまうと道路啓開が困難になるため、火山灰がある程度降ったところでは車の通行自体を止めるということも考えられます。

また、火山灰の大きな問題点は、自然に融けて流れる雪とは違い、どんどんたまってしまうことです。宝永噴火の火山灰の量は、東日本大震災の震災ごみの10倍とも言われています。火山灰は産業廃棄物であるため、処分場に持って行って処分しなければならないわけですが、そうなると処分場が不足します。自治体にとっては、火山灰の処分地をどうするかというのが目下の懸念材料です。

鹿児島市では、克灰袋というものを使って火山灰を集め、下水道や排水溝に流さないようにしています。排水口などが詰まって水が流れなくなり、氾濫が起こる可能性があるからです。したがって、火山灰は基本的に、集積して一時的に保管しておくことが重要になります。

さらに深刻なのは電力への影響です。火山灰自体は電気を通しませんが、水を含むと、火山灰に付着している火山ガスの中の成分が電気を通してしまいます。そのため、電線と鉄塔を絶縁している碍子に湿った火山灰が付着すると絶縁破壊が起こり、日本の場合はそこで安全装置が起動して停電が発生します。わずか3㎜の降灰で絶縁破壊が起こった事例もあります。また、火山灰が濡れた状態で木に付着すると、その重みで木が倒れ、電線を切断することもあります。

2016年の阿蘇山噴火の際には、雨混じりの火山灰が碍子に付着して停電が起こりました。きちんと洗い流さなければ復旧できないということで、最長で約5時間半、停電が続きました。

加えて、火力発電所への影響もあります。火力発電は、空気を取り込み、燃料を燃やして発電します。その空気の取り込み口にはフィルターが設置されており、そこで火山灰を捕捉するのですが、フィルターの交換頻度が高くなれば、当然、稼働が停滞し、電力の供給は全体として低下します。

そのほか、建物への影響もあります。雪の多い地域と違って、雪の降らない地域の建物は雪に対応した造りになっていません。そのため、雪が降る地域と降らない地域とでは降灰に対する建物の耐久性がかなり変わってきます。

2014年大雪災害の事例ですが、埼玉県富士見市の体育館では、雪が10㎝ぐらい積もったところで屋根が落ちました。フィリピンのピナツボ火山が噴火したときに米軍基地の格納庫の屋根が落ちた事例もあります。これらの事例から、体育館や格納庫といった柱の少ない建物は被害の大きいことが分かります。火山灰は雪よりも5~10倍重いと言われていますので、特に雪があまり降らない地域では、雪の影響と火山灰の影響をリンクさせて考えていくことが必要です。

5.噴火の予測

次に、「噴火の予測」についてです。

企業のBCP(事業継続計画)を考えていく上で、噴火がいつ起こるのか予測していくことが重要となります。では、噴火の予測はどのように行うのか。地震と違い、大きな噴火の場合はある程度の予兆現象が出現します。現在、それを捉えるための観測が続けられているわけですが、宝永噴火の頃は当然そういった観測網はありませんでした。しかし、噴火の2か月ほど前から山中で幾度も小さな地震があり、49日前に宝永東海・南海地震、十数日前からは東麓で毎日のように鳴動(山鳴り)、そして、前日の午後になると富士山周辺で有感地震が頻発し、同じく前日の夜には名古屋や江戸でも有感地震があったという記録が残っています。

こういった予兆現象を捉えるために富士山の周りでは、多数の地震計のほか、地殻変動を把握するGNSS(全球測位衛星システム)・傾斜計、噴火自体を把握する空振計などを設置し、気象庁が24時間体制で監視しています。

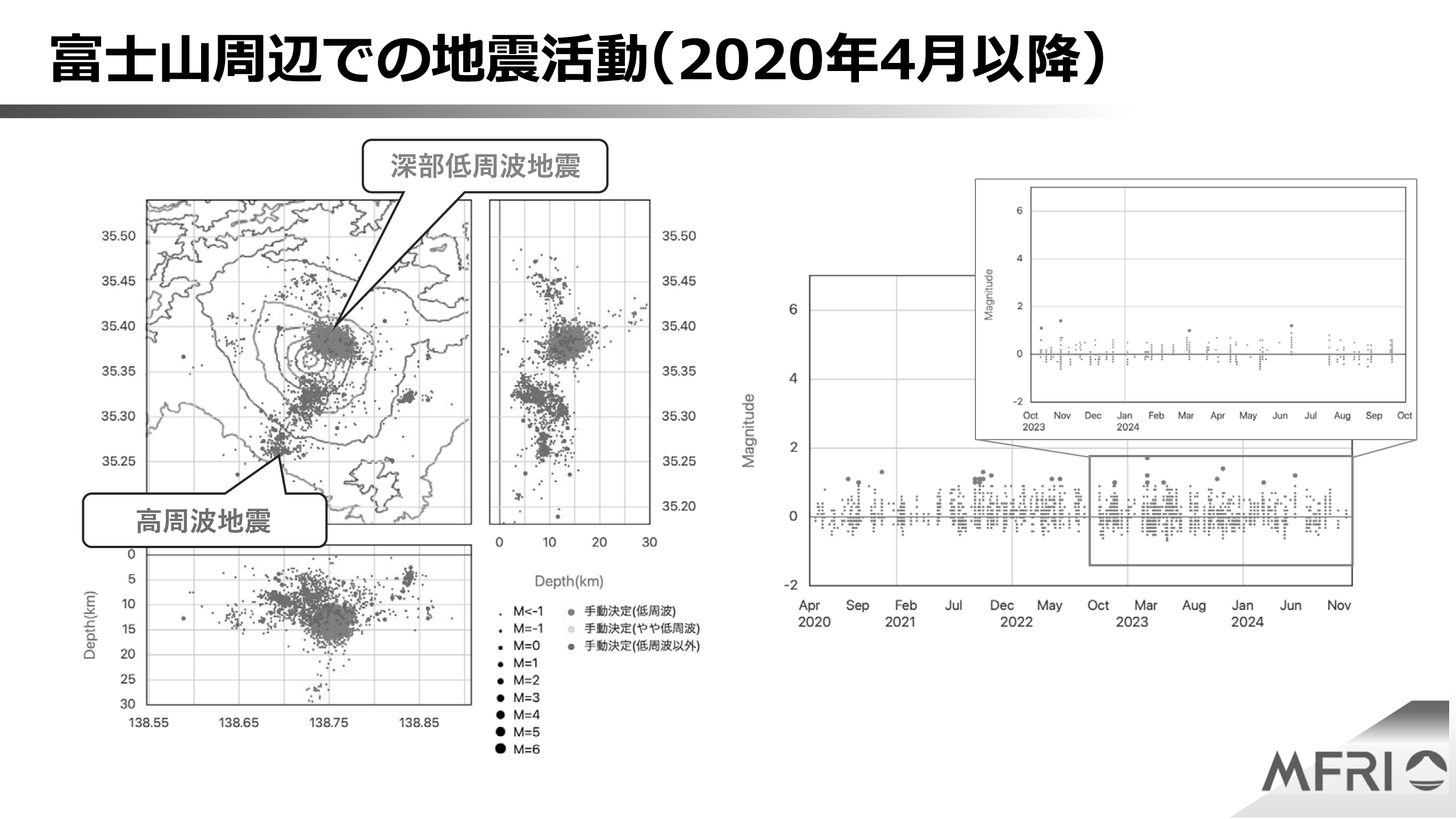

富士山の下で起こっている地震の震源分布を図表15に示します(図表15)。左の三つの図は富士山全域で今起こっている地震の分布を示したもので、左上が平面図、右と下は深さの情報を持った図です。富士山の下では、高周波地震(断層運動によって起こる地震)、と深部低周波地震(マグマの活動によって起こる地震)が起こっています。深部低周波地震は深さ約10~20㎞の辺りで起こっており、その下に富士山のマグマだまりがあると考えられています。

図表15

2020~2024年に起こった深部低周波地震の回数の時系列変化を図表15の右図に示します。深部低周波地震は、数日おきに発生し、年間100回程度発生しています。これらの地震は我々が全く感じることのない非常に小さな地震です。

富士山では、約20㎞下にマグマだまりがあり、現在マグマだまりの上部で深部低周波地震が起こっているということになります。噴火前には、この深部低周波地震が増加し、その後、マグマが上昇しようとすると、岩盤をバリバリッと割って上がってくるため、高周波の火山性地震が発生します。そして、その深さが徐々に浅くなり、ある時点で噴火する。火山の観測では、この動きを捉えようとしているわけです。

ただ、これは理想的なパターンであって、実際の噴火が必ずそうなるわけではありません。浅間山の観測事例を図表16に示します。上のグラフは火山性地震で、凸になっているのは地震が増えている所です。下のグラフは地殻変動、つまり、マグマが貫入して火山が膨張したことを示しています。ハッチのかかっている部分のように火山が膨張し地震が増加した時期は、マグマが浅部まで上がってきたことを示しています。そして、下に矢印で示しているところが実際に噴火したところです。ご覧のとおり、噴火の兆候が現れても噴火しない、いわゆる「未遂」の方が多いことが分かります。岩手山、箱根山、桜島でも同様に未遂が起こっています。

図表16

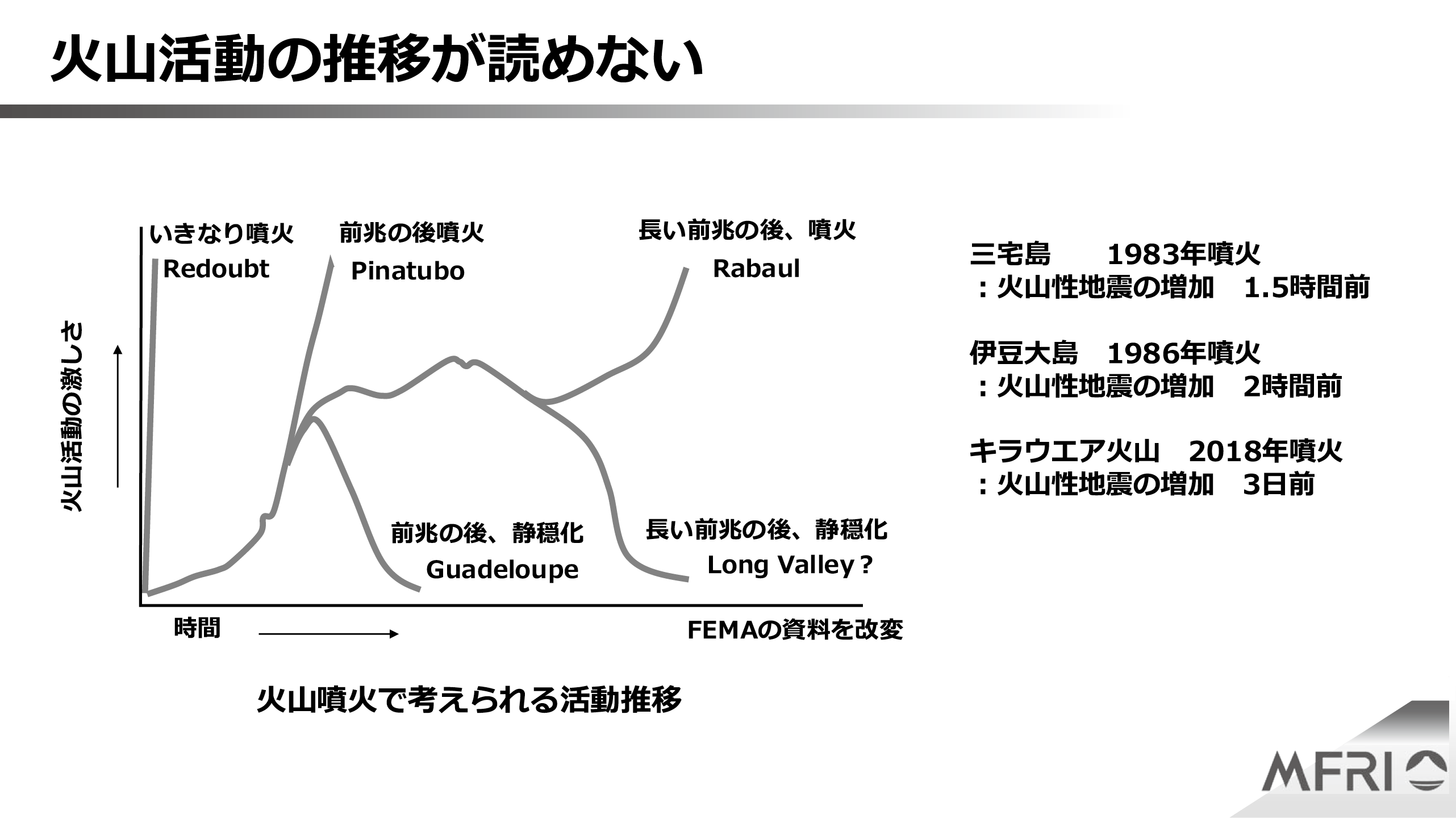

それを模式的に表したのが図表17です。横軸が時間、縦軸が火山活動の激しさ(地震活動)です。前兆となる地震活動が起こってから数時間で噴火する、数日から数週間後、あるいは数ヶ月後に噴火する、前兆があっても噴火しないなど、様々なパターンがあります。

例えば1983年の三宅島は火山性地震が起こってから1時間半、1986年の伊豆大島は2時間で噴火しました。これらは富士山と似た玄武岩質の火山ですので、富士山でも同様のことが起こり得ます。一方、2018年のハワイ島・キラウエア火山は、噴火の3日前から火山性地震の増加が見られました。伊豆大島の1986年噴火の頃と比べると、近代観測がより充実しており、前兆を捉えやすくなっています。

図表17

では、どのタイミングで避難させるのか。例えば長い前兆の後に噴火するタイプの場合、初期の段階で避難すると、そこで地域の経済活動が止まってしまうことになります。したがって、できるだけ経済活動を止めない範囲で、安全なタイミングを見計らって避難させたいわけです。溶岩流なのか噴煙なのか分からないのに、富士山が噴火するかもしれないということで早めに避難行動を起こすと、事業自体に損失を出す可能性がありますし、逆に、引き延ばし過ぎると大きな問題が発生するかもしれません。避難のタイミングを見極めるのは非常に難しいのですが、富士山周辺で防災対策を行っている人間としては、この点が非常に重要です。

話は少し脱線しますが、1888年(明治21年)の磐梯山噴火で多くの人が亡くなった後も、多数の犠牲者が出た噴火は幾つもありました。しかし、1960年代以降、気象庁が常時観測を開始し、適切にハザードマップが作られ、評価するようになったことで、犠牲者の数は明らかに減っています。これは観測・評価の重要性をよく示していると思います。

6.火山の情報

次に、「火山の情報」についてです。

火山の情報としては、まず噴火警戒レベルという警報情報があります。これは風水害の警戒レベルとは根本的に違うものですので、その点を覚えておいていただきたいと思います。噴火警戒レベルでは、レベル4が高齢者等避難、レベル5が避難であるのに対し、風水害の場合は、レベル3が高齢者等避難、レベル4が避難指示、レベル5が緊急安全確保ということで、1段階早くなっています。

もう一つの大きな違いは、噴火警戒レベルには対象範囲が示されていることです。レベル2とレベル3は火口周辺で何かが起こる状況で、市街地に危険が及ぶのはレベル4とレベル5です。例えば御嶽山の噴火では63名の方が亡くなられましたが、市街地に影響がなかったのでレベル3です。噴火したらレベル5と考えがちですが、噴火警戒レベルでは、噴火しても影響が山の中だけならレベル3までしか上がりません。したがって、富士山が噴火したとしても、溶岩が市街地まで流れてこないならレベル3となります。

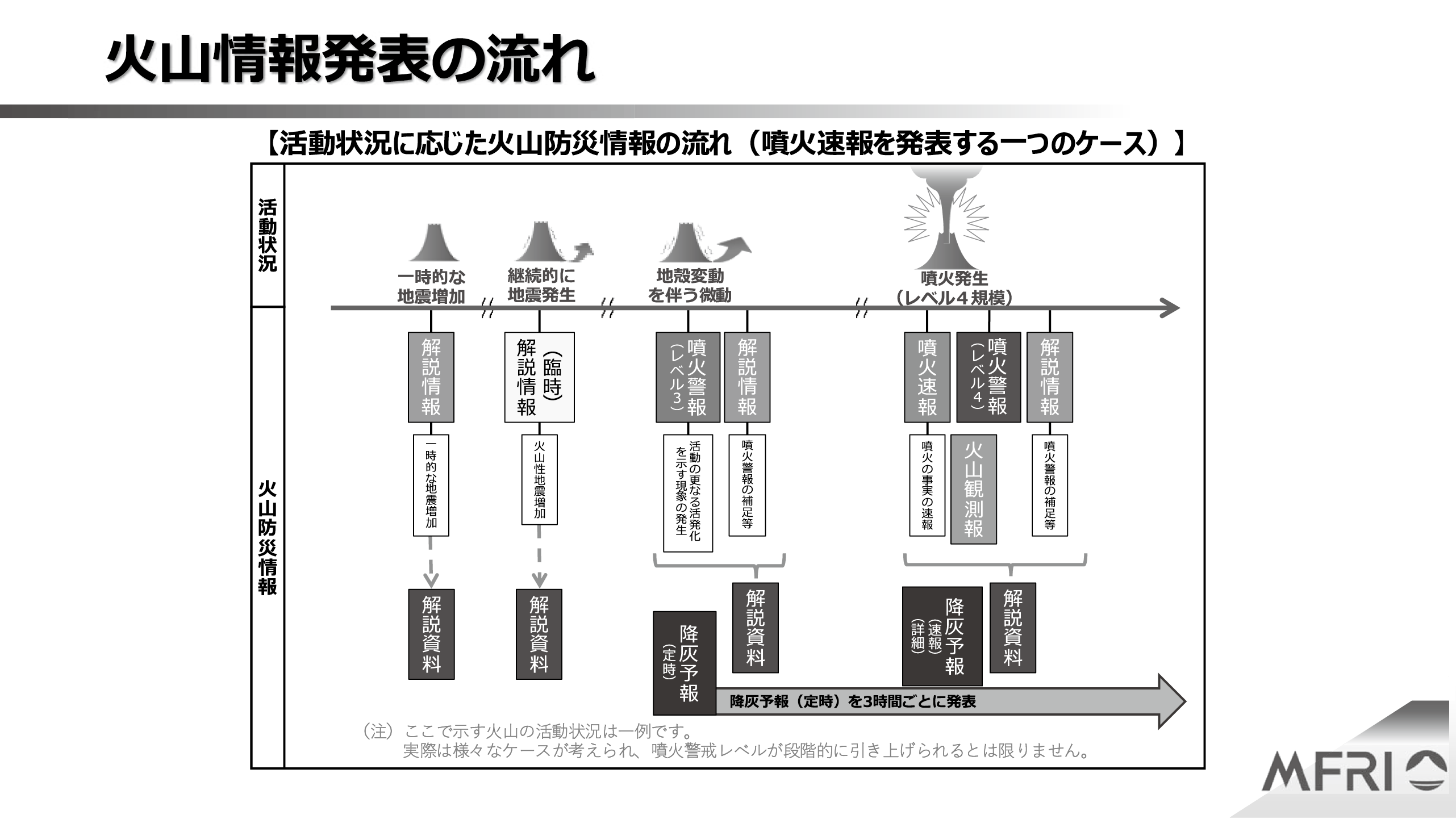

火山については、多くの情報が出てきます。まず、噴火警戒レベルに当たる「噴火警報」と「噴火予報」。そして、「火山の状況に関する解説情報」は、現時点では噴火警戒レベルを引き上げる可能性は低いものの、火山活動に変化が見られるなど、火山活動の状況を伝える必要があると判断した場合に適時発表する情報です。例えば、レベル1の間でも富士山で地震が増えてきたら、「富士山の地震活動が活発になっています」という情報を出します。さらに、「火山の状況に関する解説情報(臨時)」は、噴火警戒レベルが上がる直前に、「もうすぐ上げますよ」という耳打ち情報として出されます。いきなりレベルを上げるのではなく、臨時の情報を出して段階的にレベルを上げていくということです。

一般の人は噴火警戒レベルに沿って避難すればいいのですが、経済活動を考えていく上では、「火山の状況に関する解説情報」をよく見ることが非常に重要です。

実は富士山の場合は、レベル1の次がレベル3になります。なぜなら、先ほど申し上げたように、富士山は火口がどこにできるか分からず、レベル2の火口周辺規制ができないからです。そのため気象庁では、レベルを上げていくときにはレベル2を運用せずに、レベル1からいきなりレベル3に上がります。そのため、その間に出される「火山の状況に関する解説情報」と「火山の状況に関する解説情報(臨時)」が重要になるわけです。

富士山では富士吉田市側だけで一日に最大4,000人近い方が登山をされますが、その方々は、「火山の状況に関する解説情報(臨時)」が出たタイミングで下山することになります。そして、レベル3になると、富士山周辺にいる観光客には帰宅していただきます。

では、レベルの判定はどのようにしてなされるのか。例えば富士山でレベル3が発表されるのは、A)浅部の火山性地震の増加(24時間で100回程度以上、あるいは1時間あたり10回程度以上)、B)浅部での低周波地震、火山性微動が複数回発生、C)浅部での地殻変動を観測、D)明瞭な表面現象(噴気や地熱域の出現、地割れ・隆起・陥没などの地変)、このうち二つを満たした場合です。

それを判定するのは気象庁の職員ですが、満たしたかどうか考えているうちにレベル4の状態になってしまうこともあり得ます。したがって実際には、レベル1→3→4→5と順に上がらず、レベル1→3→5あるいはレベル1→4→5となる可能性もあることも知っておいていただきたいと思います。その意味でも、間に出される情報が非常に大事になってきます。

それを模式的に表したのが図表18です。噴火すると噴火速報が出され、火山灰に関しては降灰予報が出されますが、これらは山の周辺向けの情報です。関東圏への影響も大きいということで、今後一~二年を見据え、火山灰警報という形で情報を発表することが気象庁で検討されていますので、実際に発表されたときにはそちらをよく見ていただきたいと思います。

図表18

8月26日の「火山防災の日」に、内閣府が噴火に関する啓発動画「富士山の大規模噴火と広域降灰の影響」(https://www.bousai.go.jp/kazan/eizoshiryo/tozansha_shisetsu.html)を公開しました。非常によくできていますので、是非ご覧ください。その数日前には、東京都が「Tokyo富士山降灰特設サイト」を開設し、生成AIを活用した動画で分かりやすく説明しています。こういった情報も活用しながら、降灰対策を考えていただけたらと思います。

火山の災害は、他の災害に比べると、若干ですけれども予兆があります。適切に対応することによって人的被害をかなり減らすことができるという意味では、事前の準備が非常に重要となります。ただ、現象が多岐にわたりますので、その点をきちんと理解し、それぞれの地域に合った対応策をお考えいただきたいと思います。

私の話は以上です。どうもありがとうございました。(拍手)

○森本理事長 富士山の噴火について、大変リアルに、分かりやすくご説明くださり、ありがとうございました。

それでは、質疑応答に移りたいと思います。ご意見、ご質問、いかがでしょうか。

○質問者A 火山灰の影響について、二点、お教えください。まず、健康面への配慮です。桜島の支店の様子を見ていると、心配はそれほどないように思いつつも、健康状態は人によって異なりますし、物の本には、マスクなどの備品を用意した方がよいと書いてあり、どのような事前準備をするのが正解なのか、少し迷っております。また、パソコンなど電子機器を火山灰から守るにはどうしたらよいのでしょうか。

○吉本 健康面に関しては、基本的に火山灰は毒性がないので、吸い込んでも大丈夫です。ただ、やはり吸い込むとむせますから、推奨するのは工業用のマスクですが、PM2.5に比べると圧倒的に粒子が大きいので、普通のマスクでも十分カバーできると思います。また、火山灰はガラスを砕いたような粉で非常にとがっているので、目に入るのを防ぐことが重要です。その意味では、ゴーグルがあるとよいのではないかと思います。もしも目に入ってしまったら、こすらないで水で洗い流します。

火山灰が降っているときに逃げなければならない、若しくは、降った後、もうもうと立ち込めている中を動かなければならない場合は、当然マスクとゴーグル、そして帽子や傘も有効ですが、同時に、火山灰を屋内に持ち込まないようにすることも重要です。綿の服は火山灰が刺さりやすく、一度刺さるとなかなか取れないので、レインコートのように表面がツルッとした、火山灰を払いやすい素材の物を着ていただくのがよいと思います。

パソコンについては、実際に私たちも市販のパソコンを火山灰の中に入れて1週間ほど動かしてみたところ、意外と大丈夫でした。とはいえ、パソコンにとっては当然よくないことですから、やはり火山灰を屋内に入れないことが非常に重要です。窓ガラスに目張りをして火山灰の侵入を防いだり、フィルターの交換頻度を上げることも有効ですが、こういうビルの場合は、自然に入り込んでくるものよりも人間が持ち込む方が多くなろうかと思います。例えば、入口でブロアを使って火山灰をしっかり落としてから中に入るといった対策を取っていただくと、コンピューター等にもよいのではないかと思います。

○質問者B 地震の場合は耐震化するなどいろいろやり方がありますが、火山の場合は防ぎようがないと言いますか、何をすればよいのでしょうか。また、小池都知事は、住宅を建てるときにはソーラーパネルを付けるのが義務だと言っていますが、火山灰が積もったら使えなくなってしまいます。そのあたりはどのようにお考えでしょうか。

○吉本 大変重要なご指摘です。地震と違い、火山に対しては物理的な対策がなかなか打てないというのはそのとおりだと思いますが、例えば屋根の場合、乾いた火山灰は雪と違ってサラサラしているので、屋根の角度を付けるだけでもかなり効果があると思います。実際、海外の火山調査に行くと、キリスト教の教会は屋根が立っているため被害が少ないのに対し、屋根が寝ている一般の家屋ではかなり被害が出ています。そういう意味では、コストの問題はあるかもしれませんが、屋根に角度を付ければ、ソーラーパネルに積もった火山灰も自動的に落ち、給電できるのではないかと思います。

一方で、地震に比べると噴火の頻度は非常に少ないので、対策を取る際には費用対効果が問題になります。ただ、ビルの場合は、火山灰が冷却塔に入ってしまったり、室外機に2㎝ぐらいたまってしまうと出力が落ちますので、冷却塔に傘を付けて火山灰が水の中に入らないようにしたり、室外機については、ファンが回っている所に火山灰が入らないようにするなど、ちょっとした工夫をすることで空調に対する対策は取れるのではないかと思います。

鉄道に関しては、線路をきれいにする機械を開発している鉄道会社もあり、少しずつ対策は取られています。とはいえ、耐震や免震のように構造で抜本的に安全を担保することができず、我々としてもそこにもどかしさを抱えているのです。残念ながら、皆さんの工夫で少しでも被害を減らしてもらうことしかできないというのが正直なところです。企業の方からそういった話をいただき、我々も考えてはいるものの、なかなか抜本的な対策が打てないというのが現状です。

○質問者C 鹿児島市では、克灰袋に火山灰を入れて集積場へ持って行くというお話でしたが、集めた火山灰は、その後、何かに活用できたりするのでしょうか。

○吉本 火山灰に付着している火山ガスの成分が少なければ、砂と同じように使っても大丈夫だと思います。富士山の西側斜面には「大沢崩れ」という大きな谷があり、その下にたまった土砂は国交省が道路をつくるときの素材として使われています。また、火山灰ですので土壌改良材として使われたり、骨材として使われることもあります。

我々は富士山の噴火を経験したことがありません。したがって、火山ガスに含まれている硫黄系のガスが実際にどれほど影響するのか、検討する余地があると思います。先ほど申し上げたとおり、火山灰に付着している火山ガスの中の成分が電気を通します。火山ガスが付着したまま骨材として使うと鉄筋に影響を及ぼすと考えられます。大沢崩れの土砂は、雨や川の水で火山ガスの成分が洗い流され、火山灰だけの状態になったものを使用しています。そのようにすれば、様々な材料として活用可能だと思います。

○質問者D 宝永の噴火の際に、江戸幕府として何らかの措置を講じたのでしょうか。特に灰の処理方法などは社会問題になっていたと思いますので、もしお分かりでしたら教えていただければと思います。

○吉本 江戸の市中は風が吹くたびに火山灰が舞ったという記録がありますので、特に何かしていたわけではないようです。一方、神奈川県では、度々土石流が出て河川が氾濫しました。それに対して、かなり後になってから幕府等から援助があり、堰を作ることに取り組んだようです。私が読み込めていないだけで、江戸でも何かやっていたという記録があるかもしれませんので、少し調べてみたいと思います。

○森本理事長 私からも一つ質問させていただきます。様々な火山情報が出されるというお話でしたが、火山の状況に関する解説情報が出たときに、早い段階で最初にやった方がいいことは何でしょうか。

○吉本 富士山に動きがあったという火山の情報も大事ですが、ご自分の会社の社員や関係者がどこにどれくらい居て、そのときの風の情報や降灰予報などから、噴火が起こった場合どこに影響があるのか。電車が止まらないうちに早めに事業所を閉めて社員を帰すためには、鉄道がどのタイミングで止まるのかといった情報を捉えることも重要です。まずは情報を収集するチームを早急に立ち上げて情報収集体制を確立し、様々な情報を収集することが大事だと思います。

○質問者E なぜ今、富士山の噴火が話題になっているのでしょうか。

○吉本 富士山の噴火が話題になっているのは、今年(2025年)の3月に、内閣府から「首都圏における広域降灰対策ガイドライン」(https://www.bousai.go.jp/kazan/shiryo/pdf/honbun.pdf)が発表されたことによります。特に富士山の活動が高まったような観測情報は得られておりません。

○質問者E 何か噴火の兆候があるのでしょうか。

○吉本 噴火の兆候については、噴火のタイプによって異なります。富士山のようなマグマが上昇してきて噴火するタイプの火山では、マグマが上昇する過程が観測されますので、噴火の兆候が認められると考えています。富士山と同じような玄武岩質の火山である伊豆大島や三宅島では、噴火前の1時間半から2時間前から噴火の兆候があらわれました。2018年のハワイのキラウエア火山では3日前から兆候が見られました。しかし、兆候が確認されてからどれくらいで噴火するかは、よく分かりません。噴火しない場合もありますので注意が必要です。

また、御嶽山や草津白根山のように水蒸気噴火をするような火山では、噴火直前の数分〜10分ぐらい前にしか兆候が現れないことが多いです。こちらも、噴火しない場合もありますので注意が必要です。

○質問者E 噴火をどの程度予測できるのでしょうか。

○吉本 噴火直前の前駆的な活動(兆候)については、観測で捉えることができます。しかし、その時点からいつ噴火するのか、どのような噴火をするのか、どのくらいの規模の噴火するのか、いつまで続くのかなどを予測することはできません。また、いつから前駆的な活動を始めるのかも分かりません。富士山の場合、将来必ず噴火すると思いますが、それが数週間後なのか、数ヶ月後、数年後なのか、数十年後なのか、100年後なのか分からないのです。

○森本理事長 それでは、本日の「資本市場を考える会」は以上とさせていただきます。

吉本様、富士山噴火に関して、詳細かつ分かりやすいお話をありがとうございました。(拍手)

(本稿は、令和7年9月9日に開催した講演会での要旨を整理したものであり、文責は当研究所にある。)

御略歴

- 平成7年3月

- 北海道大学理学部地質学鉱物学科卒業

- 平成13年3月

- 北海道大学大学院理学研究科 地球惑星科学専攻博士後期課程修了、理学博士取得

学歴

- 平成13年4月〜同13年6月

- 産業技術総合研究所北海道支部NEDOフェロー

- 平成13年7月〜同18年3月

- 東京大学地震研究所 助手

- 平成18年4月〜同26年3月

- 北海道大学大学院理学研究院助教

- 平成26年4月〜同31年4月

- 山梨県富士山科学研究所 主任研究員

- 平成30年4月〜

- 山梨大学地域防災・マネジメント研究センター客員教授

- 平成31年4月〜

- 山梨県富士山科学研究所 主幹研究員

- 平成31年4月〜

- 都留文科大学客員教授

- 令和2年4月〜

- 山梨県富士山科学研究所 富士山火山防災研究センター長

- 令和5年4月〜

- 山梨県富士山科学研究所 研究部長

職歴

- 専門分野

- 火山地質学、火山防災

- 研究テーマ

- 活火山の噴火履歴の解明

(富士山、北海道駒ヶ岳、シナブン火山(インドネシア)など)火山における崩壊現象に関する研究 - 所属学会

- 日本火山学会・日本地質学会・日本第四紀学会・日本災害情報学会・日本建築学会地球惑星科学連合・IAVCEI(国際火山学・地球内部化学協会)

- 文部科学省

- 火山調査研究推進本部政策委員会総合基本施策・調査観測部会 委員(令和6年6月〜)

- 内閣府

- 噴火時等の避難計画の手引き作成委員会 委員(平成27年12月15日〜現在)

- 内閣府

- 活火山における退避壕の整備等に関する検討ワーキンググループ 委員(平成27年5月18日〜同27年12月15日)

- 内閣府

- 首都圏における広域降灰災害対策のための被害想定手法に関する検討会 委員(平成29年12月15日〜同30年3月30日)

- 国土交通省

- 火山灰等の堆積に起因する土石流により被害の生じるおそれのある時期(土石流の雨量基準)に関する検討会 委員(平成28年4月~令和2年3月30日)

- 富士山火山防災対策協議会

- 富士火山広域避難計画検討委員会 委員(令和3年9月〜同5年3月)

- 富士山火山防災対策協議会

- 8号委員(火山専門家)(令和4年4月〜現在)

- 北海道駒ヶ岳火山防災協議会

- 専門委員(平成28年3月〜現在)

- 神奈川県

- 箱根山火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委員会 委員(平成29年12月30日〜令和3年3月31日)

- 長野県

- 長野県火山防災ありかた検討会 委員(平成28年6月28日〜同29年3月30日)

- 富士吉田市

- 富士吉田市防災会議 委員(令和3年2月〜現在)

- 日本火山学会火山防災委員会

- 委員長(平成26年7月1日〜令和2年6月30日)